Open menu

- Aktuelles

- Neue Artikel

- Tech-News

- Festivals

- Filmkritiken

- Filmpreise Europa

- Filmpreise Welt

- Kongresse & Foren

- Themen-Archiv

- Neue Gadgets

- Filmgedanken

- Video-Blog

- Filmschule: Kapitel

- Wettbewerbe

- Stipendien

- Filmschule

- Animation

- Drehbuch

- Übersicht: Drehbuch

- Ideenklau

- Schreiben

- Grundregeln

- Charaktere

- Suspense

- Wichtiges vorab

- Drehbuch-Struktur

- Dialoge

- Motivwahl

- Erzählperspektive

- Der Schluss

- Genres

- Spannungsbogen

- Cliffhanger

- Drehbuch-Software

- Drehbuch: Eigene Erlebnisse

- Drehbücher für Serien

- Hindernisse - gut fürs Drehbuch

- Drehbuchschreiben mit KI

- Plot oder Character-Driven?

- Vielfältiges Erzählen

- Vermarktung

- Äußere Form

- Drehbuchautoren

- Ideen sammeln

- Motivation

- Stoffentwicklung

- Exposé

- Treatment

- Dramaturgen

- Soderbergh´s Story-App

- Klischees im Film

- Drehbücher

- Outline, Logline

- Dokumentarfilm

- Übersicht: Dokumentarfilm

- Dokumentaristen

- Miklós Gimes

- Ursula Scheid

- Dan Geva

- Jamie Kastner

- Matthias von Gunten

- Mahnaz Afzali

- Blümner & Siegel

- Sudabeh Mortezai

- Mesmer Mikima

- Maldonado & Sülzle

- Pennebaker

- Christian Frei

- A. und El Sharkawy

- Bience Pilavci

- Sourav Sarangi

- Volker Koepp

- Nikolaus Geyrhalter

- Assaf Lapid

- Victor Kossakovsky

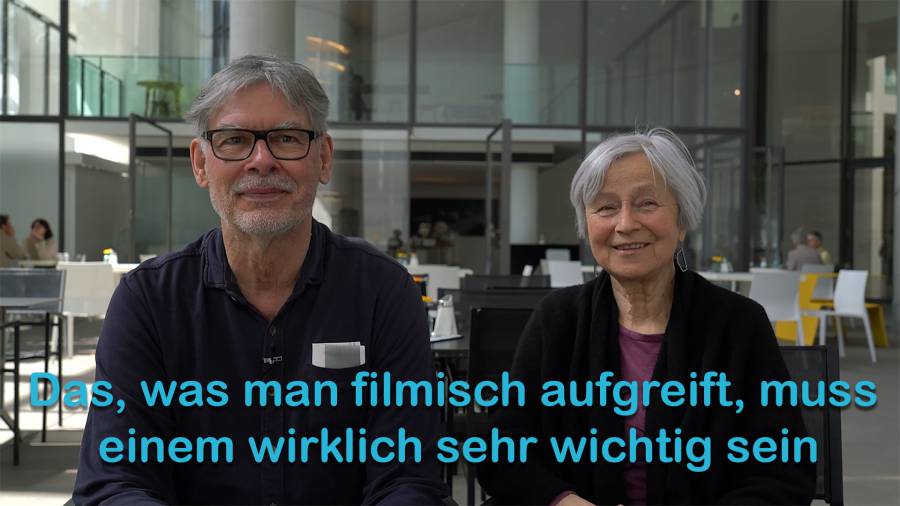

- Petra Lataster-Czisch & Peter Lataster

- Doku-Erbe Moore

- Interviewtechniken

- Doku und Sicherheit

- Pressekodex

- Klima-Filme

- Cinéma Vérité

- Direct Cinema

- Dokutainment

- Grundsätze

- Stuttgarter Schule

- DOKFest München

- Presseausweis

- Doku-Fake

- Grenzen des Zeigbaren

- Echtzeit 24h Bayern

- VJ Jobangebote

- Archivaufnahmen

- Authentizität

- Dokumentarfilm & Kino

- Filmausbildung

- Übersicht: Filmausbildung

- Workshops

- Filmschulen

- Berufsbilder

- Praktika

- Verbände

- Filmland: Schweiz

- Filmland Österreich

- filmArche Berlin

- Medienhochschulen

- Fachoberschulen - Gestaltung

- Studium Journalismus

- Ausbildung im Ausland

- Notfall e-learning

- Fotografie als Job

- Filmberufe & Eltern

- Regisseur*In werden

- Filmgestaltung

- Filmtheorie

- Produktion

- Übersicht: Produktion

- Drehplanung

- Strom im Ausland

- Drehen USA

- Dispo

- Dispo: 12.Tag

- Stab Positionen

- Drehorte

- Akkus im Flugzeug

- Set-Heizungen

- Catering

- Produzieren in Frankreich

- Vorsicht Dreharbeiten

- Dreh in Tanzania

- Film-Commissions

- Waffen am Filmset

- Sicherheit an Filmsets

- Drehpensum

- Drehs an Urlaubsorten

- TV Auftragsproduktionen

- Szenen mit vielen Komparsen

- Finanzierung

- Kalkulation

- Producer-Tätigkeit

- Drehort: Weggedreht

- Imagefilme

- Film-Desaster

- Rechte

- Verträge

- Vertrieb

- Konflikte

- Nebenkosten

- HD-Produktion

- Kinder

- Kleinigkeiten

- Starthilfe

- Tiere

- Filmtrick

- Übersicht: Filmtricks

- Spezialeffekte

- Bluebox

- Animation

- Knetanimation

- Anime

- Kampfszenen

- Kaschtrick

- Modelltrick

- Projektion

- Tricktisch

- Visual Effects

- Vertigo-Effekt

- Crowd Replication

- Compositing: Plates

- Miniatur Menschen

- Zeitraffer, Timelapse, Hyperlapse

- Deepfake & Schauspieler

- Studiobau: Verkehrte Welt

- Kamera

- Übersicht: Kamera

- Objektive

- Brennweite

- Abbildungsfehler

- Lichtstärke

- Filter

- Schärfe ziehen

- Objektivsysteme

- Intelligente Objektive

- Objektivreinigung

- Alte Objektive

- Auflagemaß

- Objektive reparieren

- Bokeh

- Linsen

- Blende

- Schärfentiefe

- Normalbrennweite

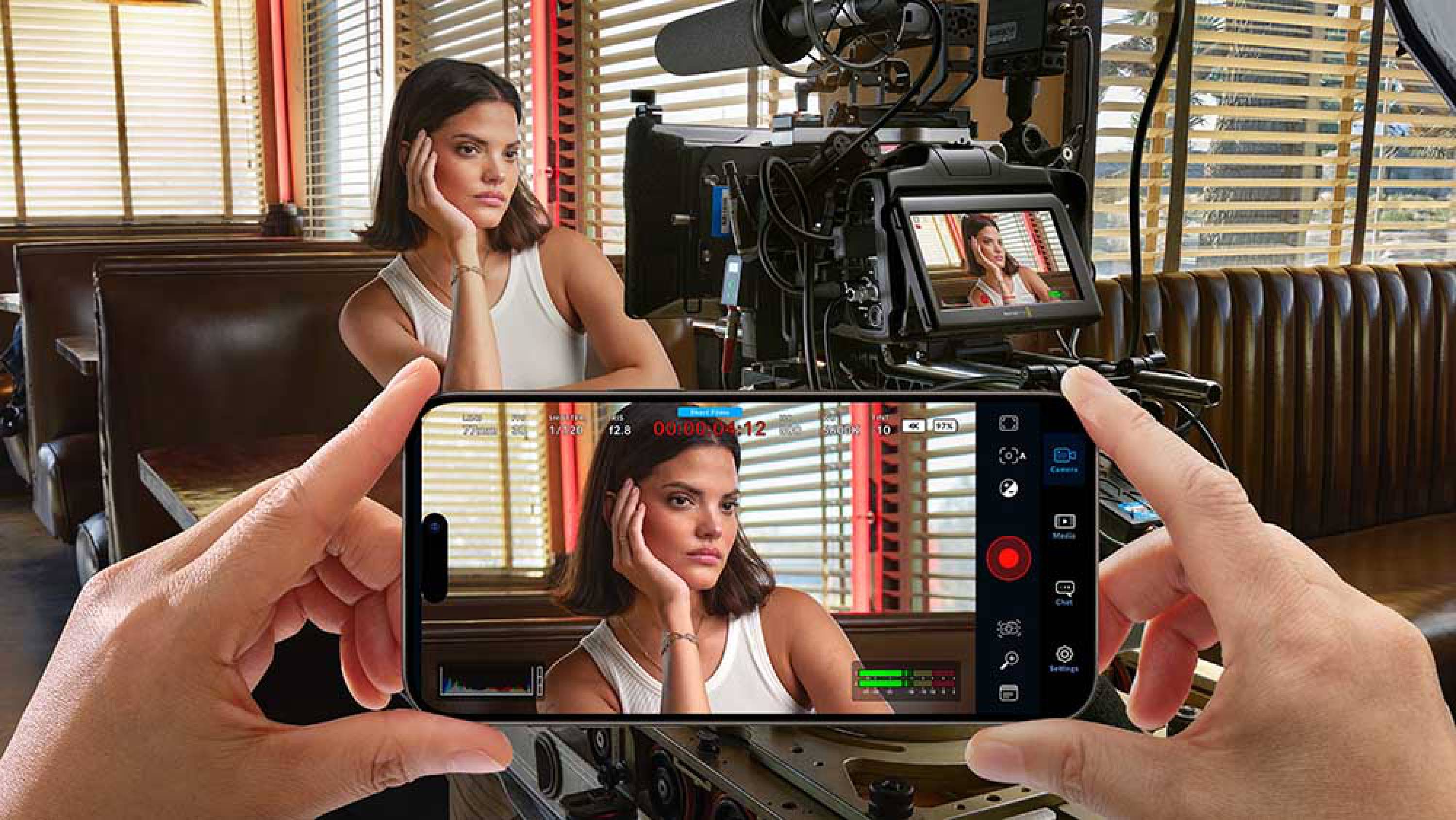

- Funkschärfe

- Follow Focus

- Objektivadapter

- Objektiv-Vergütung

- Laser Entfernungsmesser

- ZEISS Supreme Prime Radiance

- Zoom-Objektive

- Cosina Sigma Tokina & Co

- Anamorphot

- Schnorchel Objektive

- Bildstabilisierung

- Kameratechnik

- Belichtung

- Stative & Schwenkköpfe

- Kamerafahrten

- Knowhow

- Kamerabühne & Grip

- 3D Aufnahmen

- Support & Zubehör

- High Definition

- Seitenverhältnis

- Kamerageschichte

- Film Analog

- Kameraleute

- Unterwasserfilme

- Virtual Reality

- Übersicht: VR, AR, XR

- VR-Sound

- VR Filme

- VR Kameras

- VR-Brillen

- VR Filme drehen

- VR Stitching

- VR Content

- VR Streitfragen

- VR Rigs

- Tech-News VR

- VR Day 2016

- VR in Bayern

- VR Verkäufe

- VR Verkaufsportal

- Google Glass revisited

- VR in Fusion

- VR Day 2017 München

- Mixed Reality

- VR-Awards

- VR Ernüchterung

- VR Geschenktipps

- 360 Grad Fotos

- Licht

- Medien

- Medienpädagogik

- Übersicht: Medienpädagogik

- Kinderfilm

- Film-Kanon

- Programmqualität

- TV-Kritik

- Teen-Movies 1

- Medienkonsum

- Second Screen

- Digitaler Schwindel

- Roter Teppich

- Facebook Ärger

- Social Media Morde

- Youtube & Kinderdaten

- Unfreiwillige Privatvideos

- Streaming Quibi

- Tödliche Selfies

- Forschungsbericht „Kinder in Filmkultur"

- Content Cleaner

- Programmplanung

- Populisten & Doku-Fakes

- Fake News & Hetze

- Medien und Pornografie

- Mehr ist Weniger

- Werbung

- Pressekodex

- Gewaltdarstellung

- Schulvorstellungen

- Castingagenturen

- Expertengipfel

- Filmpiraten

- Kriegsberichte

- Neil Postman

- Testscreening

- Telenovela

- Handy Livestream

- Opas Fernsehen

- Accessible Filmmaking

- Datenleaks

- Postproduktion

- Regie

- Übersicht: Regie

- Was uns bewegt

- Interviews

- Michel Kammoun

- Christian Petzold

- Chr. Hochhäusler

- Maja Classen

- Hendrik Handloegten

- John Hillcoat

- Francesco Rosi

- Götz Spielmann

- Elmar Fischer

- Dardenne Brüder

- Terry Gilliam

- Ralf Huettner

- Caroline Link

- Emmanuel Mouret

- Vitaly Melnikov

- Mano Khalil

- Bastian Günther

- Takuro Nakamura

- Andreas Dresen

- Cristi Puiu

- Philippe de Chauveron

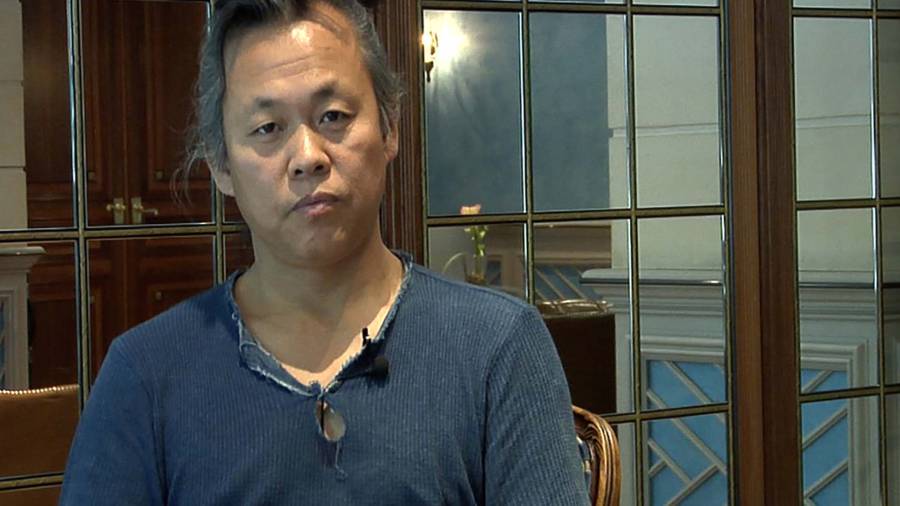

- Kim Ki duk

- Davis Simanis

- Vorarbeit

- Arbeit am Set

- Gestaltung

- Regie-Geschichte

- Thesen

- Erzählhaltung

- Film & Kunst

- Freiheit

- Schauspiel

- Ton

- Künstlliche Intelligenz

- Übersicht: Künstliche Intelligenz

- KI in der Videobearbeitung

- Drehbuchschreiben mit KI

- Ängste vor der KI

- KI Alternative Mistral

- Panel: Künstliche Intelligenz

- Durst der Künstlichen Intelligenz

- Deepfake & Schauspieler

- Artificial Intelligence & Film

- KI auf der CES 2024

- Ki Film: Next Stop Paris

- KI im Dokumentarfilm

- IE9 Festival der Zukunft

- Llama 3.1 Open Source

- Animation

- Community

- Wartung & Reparatur

- Übersicht: Wartung & Reparatur

- Videoreparatur

- Verschleiss

- Computer defekt

- Stativköcher

- Tastatur-Reinigung

- Sensorreinigung

- 744T Akku reparieren

- SD 744T Upgrade

- Vorschaltgerät

- Win 7 Patchdesaster

- P2 Card Slot

- Platine reparieren

- Grafikkarte Austauschen

- Korbwindschutz Reparatur

- Objektiv Reparatur

- Halogenleuchte reparieren

- Arbeitsspeicher RAM

- Batteriefach reparieren

- Do it yourself

- Übersicht: Selber Bauen

- Akkus

- NP1-Akkubox

- Mikrofon-Kabel

- Adapter

- XLR auf Mini XLR

- Mini Klinke auf Mini XLR

- Mac Pro SSD

- Schnittrechner diy

- Threadripper Computer bauen

- Dämpfung

- Funkstrecke

- LED-Light

- Styropor Reflektor

- P2 Adapter

- Kameradolly

- Kameradolly 2

- Pin-Belegung

- Sonnenschutz

- LCD Sucher

- Lemostecker

- Power-Con Kabel

- Netzstecker montieren

- Bühnenkisten

- Kabelbinder optimieren

- DIY Nagra Netzteil

- DIY Dimmer-Handregler

- Netzteile weiternutzen

- Tipps und Tricks

- Hands On

- Knowledge Base

- Meine Presets

- Mein Projektplan

- Mein Making Of

- Ideen, Projekte & Mehr

- Filmclubs

- Wartung & Reparatur

- Seminare & Workshops

- Akademie

- Shop

- Login