Um die Wahrheit zu sagen: Die ersten Filmscheinwerfer waren furchtbar, doch die Schauspieler*Innen ließen sich nichts anmerken, schließlich diente das künstliche Licht ihrer Wirkung in den Filmen. Mit welchem Filmlicht arbeiteten Regisseure wie Robert Wiene, Friedrich Wilhelm Murnau oder Fritz Lang bei ihren Stummfilmen?

Während man in den USA an der Westküste bei dauerhaftem Sonnenschein in Freilicht-Studios drehen konnte, waren in Deutschland viele Drehs in Studios trotz Gewächshaus-Glaskonstruktion auf Scheinwerfer angewiesen. Die Sonne schien zu wenig und wanderte ja permanent, sie war nicht gut geeignet, um lange Filme mit kontinuierlichem natürlichem Licht drehen zu können. Deshalb wurden in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Filmländern schon früh Filmscheinwerfer eingesetzt. Da Glühbirnen zu schwach waren, nutzte man die damals hellste Lichtbogen-Variante, die bis zu 10000 Watt Leistung haben konnte. Damit konnte in 10 Metern Entfernung eine Beleuchtungsstärke von etwa 60 000 Lux erreicht werden.

Die ersten Filmscheinwerfer zu Anfang des 20ten Jahrhunderts waren Kohlebogen-Lampen, eine Technik, die bereits Anfang des 19ten Jahrhunderts erfunden wurde. Das Licht entsteht durch einen in der Luft zwischen Grafit Elektroden brennenden Lichtbogen. Die Elektroden waren horizontal gegenüberliegend, durch aufsteigende Hitze bildete sich trotzdem keine horizontale Lichtlinie, sondern eben der namensgebende Lichtbogen (Voltaischer Bogen genannt). Man konnte sie mit Gleichstrom oder mit Wechselstrom betreiben. Man betrieb sie beispielsweise mit 80 Volt Gleichstrom mit einer Stromstärke von 150 Ampère, die sogar bis auf 200 Ampère erhöht werden konnte. Um ausreichend Licht erzeugen zu können und zugleich auch genügend Luftstrom zur Kühlung zu ermöglichen, waren die frühen Scheinwerfer groß und schwer.

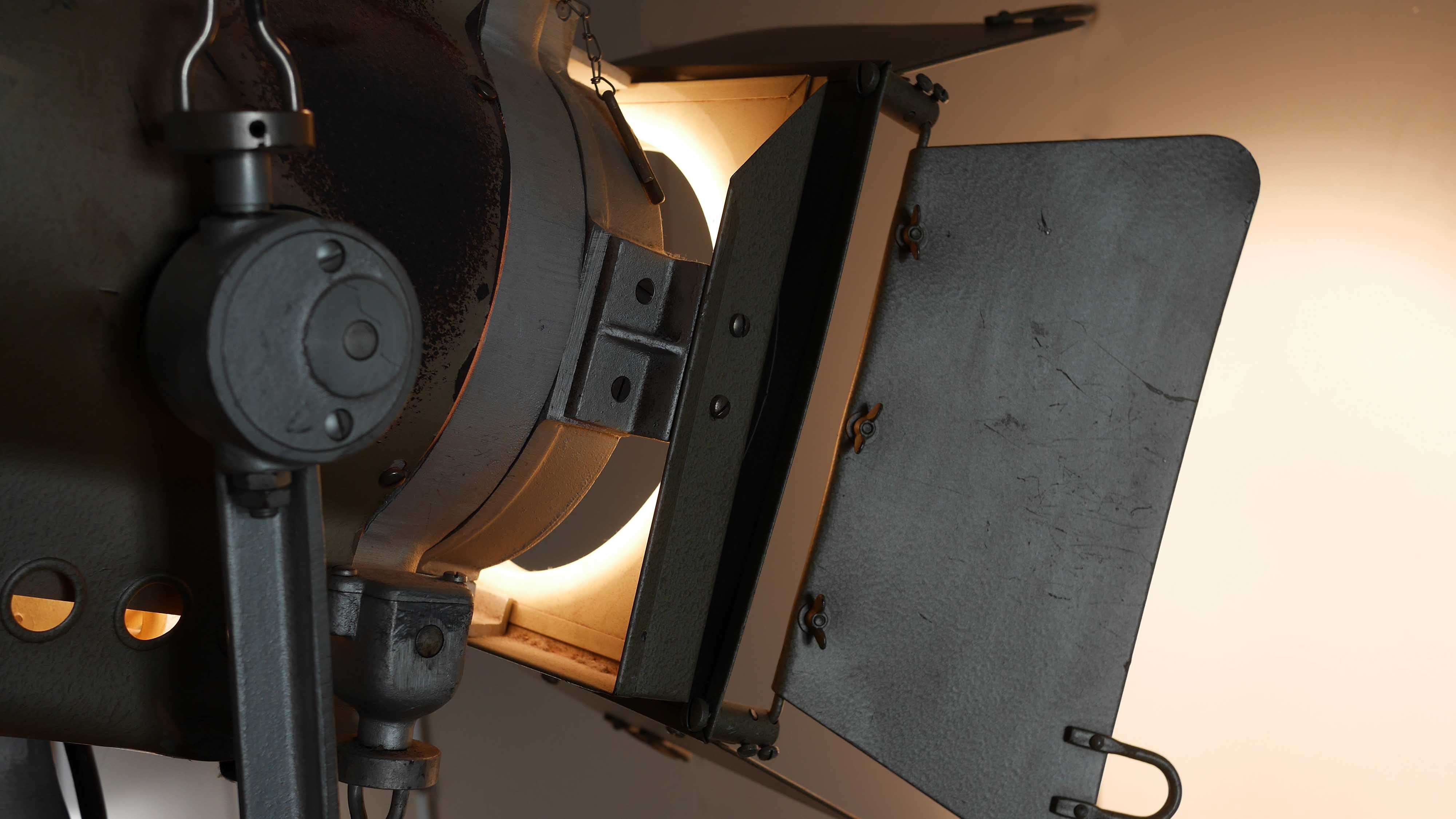

Die Bauform war damals schon rund und auch die typischen Lüftungsschlitze waren bereits vorhanden. Griffe zum Ausrichten oder Transportieren waren oft aus Holz gefertigt, zum Schutz vor der großen Hitze der Gehäuse. Schrauben waren häufig aus Messing gefertigt und als Rändel oder Flügelschrauben ausgelegt um sie auch ohne Werkzeug öffnen zu können. Es brauchte mehrere Personen um sie zu transportieren oder auf die damals üblichen Holz,- oder Stahlstative zu heben.

Der Autor dieses Artikels, Prof. Mathias Allary hat solche riesigen, alten Scheinwerfer bei einem Besuch der Filmschule in Lodz, Polen in den 80er Jahren selbst noch bewundern können. Damals wurde dort teilweise noch damit gearbeitet und die Dozenten lobten den schönen Lichtkegel, den die alten Scheinwerfer produzierten.

Wartungsintensiv

Beim Einschalten mussten die Beleuchter die Elektroden mit einem Handrad zunächst zusammenbringen, dann wurden sie durch eine gesonderte Zündkohle gezündet. Im Ausgeschalteten Zustand wurde die Zündkohle durch eine Feder gegen die negative Elektrode gedrückt. Im Moment des Einschaltens wird diese Zündkohle automatisch zurückgezogen, und der entstehende Lichtbogen springt auf die positive Kohleelektrode über. Man musste also den Abstand wieder etwas vergrößern um den Lichtbogen zu erzeugen. Dieser Vorgang dauerte etwa eine Minute, sie mussten also hochbrennen, eine Wartezeit, wie man das auch von heutigen HMI oder Ceramic-Scheinwerfern kennt. Dafür hatten die Scheinwerfer auf der Unter,- oder Oberseite runde Metallröhren. Seitlich gab es zudem kleine Sichtöffnungen mit Abdeckung, um den Zustand der Elektroden kontrollieren zu können.

Da die Kohlestäbe beim Erzeugen von Licht förmlich abbrannten, mussten diese anfangs von Hand nachgeregelt werden. Bald schon gab es aber Mechanismen, welche längere Kohlestäbe kontinuierlich nachschoben. Diese wurden dann automatisch von Uhrwerken oder durch Stellmotore bewegt. So konnte die Brenndauer, die anfangs nur wenige Minuten betrug, erhöht werden. Ab 1906 gab es auch Kohlebogenscheinwerfer die keine Nachregelmechanik mehr brauchten. Reflektoren hinter dem Lichtbogen sorgten dafür, dass das Licht in den Raum geworfen wurde.

Teilweise ergänzten die Filmscheinwerfer auch das Tageslicht, das durch die Glashäuser auf die Filmsets fiel. So wurden in dem Studio-Glashaus in Babelsberg ab 1912 Filme wie "Der Totentanz" mit Asta Nielsen mit ergänzendem Scheinwerferlicht gedreht. Damals war auch längst nicht überall ein Stromnetz vorhanden, häufig musste der Strom vor Ort mit Generatoren (Motoren die mit Benzin betrieben wurden) erzeugt werden. In den 20er Jahren war beispielsweise Berlin nur zur Hälfte an das Stromnetz angeschlossen.

Nebenwirkungen

Die frühen Scheinwerfer wurden nicht nur sehr heiß, sie erzeugten auch ein sehr grünliches unangenehmes und sogar stark UV- strahlendes Licht. Deshalb trugen Team und Schauspieler an diesen Sets wenn sie nicht im Bild waren, starke Sonnenbrillen, sonst hätten ihre Augen getränt von dem Licht. Später löste man das Problem durch Glasscheiben (aus gewöhnlichem Fensterglas) vor den Scheinwerfern, welche den Ultraviolett-Anteil der Scheinwerfer blockierten. Die später üblichen Stufenlinsen (Fresnel) hatten diesen Schutz dann bereits systembedingt eingebaut. Von dem Grün war in den Filmen nur deshalb nichts zu merken, weil man damals noch in Schwarzweiß drehte.

Sie besaßen ein breites Lichtspektrum von Infrarot bis Ultraviolett, allerdings war es recht unausgewogen. Es wurde also nicht nur sehr heiß an den Filmsets, auch optisch war das Licht eher unangenehm. Es ist überliefert, dass die Wurst,- und Schinken-Brote die es häufig als Catering gab, durch das grüne Licht grün-grau-schwarz und sehr unappetitlich aussahen.

Durch das Erwärmen oder Abkühlen der Scheinwerfer gab es auch metallische Geräusche, Scheinwerfer von sehr hoher Leistung erzeugten einen heulenden Ton, für den Stummfilm war das alles noch unproblematisch. Gleichzeitig hatten die Scheinwerfer einen Flacker-Effekt, der aber auf den Filmaufnahmen nicht sichtbar wurde. Hersteller dieser Scheinwerfer waren neben Siemens-Schuckert und AEG oft Firmen, die es heute nicht mehr gibt, so beispielweise die Firma Fennel in Kassel, K.Weinert, Berlin, Jupiter-Filmscheinwerfer, Körting & Mathiesen, Leipzig oder die Schweinwerfer von Bernhard Deltschaft, Berlin.

Weiterentwicklung

Der Entwickler Heinrich Beck entwickelte einen verbesserten Kohlebogen-Ansatz, den Beckscheinwerfer, der dank Verwendung seltener Erden bei den Elektroden viel helleres und rein weißes Licht erzeugte. Damit wurde gleichzeitig das Filmlicht von seinem Gelb/Grünstich befreit, eine wichtige Voraussetzung für den späteren Farbfilm. Allerdings erkannten deutsche Unternehmen nicht die Bedeutung dieser Erfindung und so versuchte Beck seine Patente in die USA zu verkaufen. Dort wurde seine Erfindung aber einfach kopiert und er wurde in jahrelange gerichtliche Auseinandersetzungen verwickelt. Später kehrte er nach Deutschland zurück und arbeitete weiter an der Entwicklung von Hochleistungsscheinwerfern. Mit den von ihm entwickelten Lampenkonstruktionen konnte man dank optimierter Elektroden gegenüber reinen Kohleelektroden eine etwa fünf Mal so hohe Lichtstärke erzielen.

Projektorlicht

Kohlebogenlampen wurden bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts in Kinoprojektoren eingesetzt. Der Hersteller Ernemann (Dresden) war für seine Bogenlampen-Projektoren bekannt. Dass einzelne Akte eines analogen Kinofilms jeweils nur etwa 20 Minuten dauerten und man je zwei Projektoren abwechselnd für die einzelnen Akte verwendete, hatte damit zu tun, dass ein Kohlestab nur etwa 22-24 Minuten durchhielt und dann ausgewechselt werden musste. Die Filmvorführer wechselten also nicht nur die Filmakte, sondern auch die Kohlestäbe.

So blieben Kohlebogenlampen den Filmfans zumindest in den Kinos noch lange erhalten.