Schaut man sich Gemälde aus dem Mittelalter oder davor an, so haben diese, was die Perspektive angeht, wenig mit der Realität gemeinsam. Im Vordergrund befindliche Personen und Objekte hat man einfach unten oder mittig auf die Leinwand gemalt, entferntere, wurden darüber, weiter oben auf der Leinwand platziert. Wenn man so will, frühe Abbildungsfehler der anderen Art. Worum es hier gehen soll, sind Fehler, die mehrheitlich in Objektiven (Abbildungsfehler), teilweise aber auch durch Aufnahmeverfahren (Bildfehler) entstehen. Keine Sorge, das klingt erst einmal nach gravierenden Irrtümern, Unzulänglichkeiten, doch tatsächlich gehören sie irgendwie auch dazu, zu unserer Arbeit mit Optiken. Und längst nicht alles, was die Fachleute da unter Bildfehlern verorten, missfällt und, an manches haben wir uns in über einem Jahrhundert Filmgeschichte, auch ganz schön gewöhnt.

Vorgeschichte

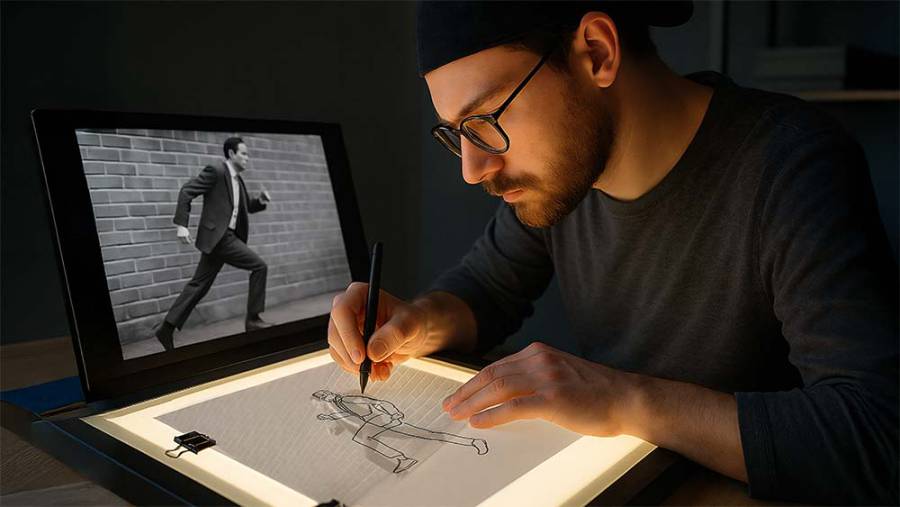

Als unsere Vorfahren irgendwann in der Renaissance dank der Forschung Mittel an die Hand bekamen, endlich perspektivisch richtig die Wirklichkeit abzubilden, da war nicht nur die Entdeckung des Fluchtpunktes und der Zentralperspektive wichtig, sondern vor allem die Entwicklung der so genannten Camera Obscura. Das war mehr oder weniger, wie der Name "Camera" schon sagt, ein kleiner Raum, um nicht zu sagen eine große Kiste, die lichtdicht war und in einer Wand befand sich ein winziges Loch. Auf Grund der Lichtbrechung wurden die Lichtstrahlen die von den Objekten vor diesem winzigen Loch reflektiert wurden, durch das Loch ins Innere der "Camera Obscura" gelenkt wo sie auf einer Leinwand oder Papier genau diese Außenwelt auf dem Kopf stehend abgebildet wurden. Die Künstler brauchten nur noch die Konturen des projezierten Bildes nachzuzeichnen und schon war die perspektivisch richtige Abbildung grob festgehalten. Später im Atelier wurde dann an den Bildern mit Farbe weiter gearbeitet.

Dieses Verfahren hatte eine besondere Eigenschaft: Alles was abgebildet wurde, wurde scharf abgebildet, es gab keine reduzierte Schärfentiefe. Und es gab auch keine Abbildungsfehler. Natürlich waren die daraus resultierenden, von den Malern dann im Atelier mühevoll mit Farbe nachgemalten Bilder, entlang der skizzierten Konturen, trotzdem nicht allzu nah an der Realität,- sie waren eben gemalt. Aber das auf dem Kopf stehende projezierte Abbild in der Camera Obscura war exakt. Später, als Anfang des Neunzehnten Jahrhunderts die Fotografie erfunden wurde, stand die Camera Obscura Pate und ein Teil des Namens blieb. Es zeigte sich schnell, dass die Lichtmenge, die durch so eine winzige Lochblende fiel, zu gering war, um die wenig empfindlichen Fotoglasplatten in sinnvoller Zeit zu belichten.

Man entwickelte deshalb Objektive, die es erlaubten, durch geschickte Anordnung von bündelnden und zerstreuenden Linsen Licht, genau wie in der Lochblende, aber mit viel größerer Lichteinfalls-Öffnung an einem Punkt im Objektiv zu bündeln, hinter dem es dann wieder zerstreut wurde und das Abbild auf eine Fotoplatte projezierte. Und um die Lichtmenge steuern zu können, baute man später auch verstellbare Blenden in die Objektive ein. Doch mit den Objektiven bekamen es die Fotografen und später die Filmemacher mit Abbildungsfehlern zu tun, denn die Konstruktion und Herstellung von Objektiven ist höchst komplex. Deshalb sind Objektivhersteller weltweit bis heute noch nicht am perfekten, Abbildungsfehler-freien Objektiv angekommen. Wenn wir Filme drehen, verwenden wir daher auch heute zumeist Objektive mit Abbildungsfehlern, wobei zu sagen ist, dass wir manche dieser Abbildungsfehler sogar mögen. Manche davon tragen sogar zum begehrten Kinolook bei, manche werden sogar nachträglich per Software über gedrehtes Material gerechnet...

Mit dem Unperfekten arbeiten

Der Grund weshalb es kaum perfekte Objektive gibt, liegt sicher in den hohen Kosten,- besonders hochwertige, fehlerkorrigierte Objektive sind sehr teuer. Man benötigt spezielle Materialien um hochwertige Gläser herzustellen, sie müssen geschliffen, poliert, in präzise Gehäuseführungen eingepasst und vergütet werden. Neuere Kameras kommunizieren gar mit den Objektiven und korrigieren digital die von diesem konkreten Objektiv bekannten Abbildungsfehler ein wenig aus. Und natürlich ist bereits Software in den Startlöchern, die alle Bildfehler von Objektiven herausrechnen soll. Ob das nun bedeutet, dass man minderwertige, schlechte Objektive auf den Stand eines Summilux (Leitz) oder Distagon (Zeiss) rendern kann, wird sich zeigen.

In den Unterkapiteln finden Sie Beschreibungen verschiedener Bildfehler, auch solcher, die nicht mit Objektiven zusammenhängen.