Berlinale 2026

11 Februar 2026Auf der 76. Berlinale werden über 270 Filme aus 80 Ländern zu sehen sein. Wie jedes Jahr ist auch das Movie-College wieder dabei

Blackmagic PYXIS 12K Rückruf

11 Februar 2026Einige der 12K Kameras mit Seriennummern unter 14221337 erhalten eine neue Sensorplatine kostenlos

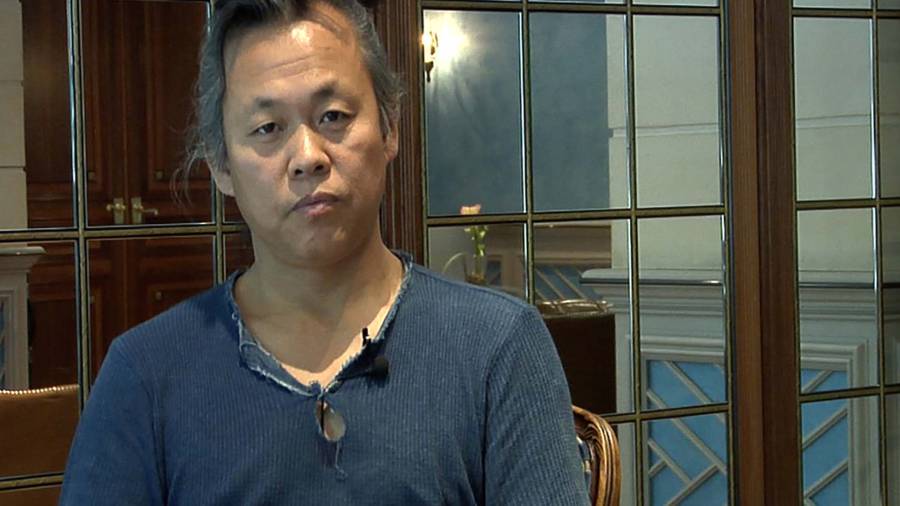

Return to Silent Hill - Kritik

10 Februar 2026Es ist wieder so weit, es geht nach Silent Hill. Kann auch der neueste Teil das Publikum überzeugen?

Kino Sehnsucht Italien

09 Februar 2026In den 50er und 60er Jahren stürzte sich das US-Kino geradezu auf Italien, das Sehnsuchtsland nicht nur der Amerikaner...