SD Speicherkarten

07 Februar 2026So praktisch sie auch sind,- es gibt zahlreiche Unterschiede rund um die kleinen Datenspeicher, die man kennen sollte

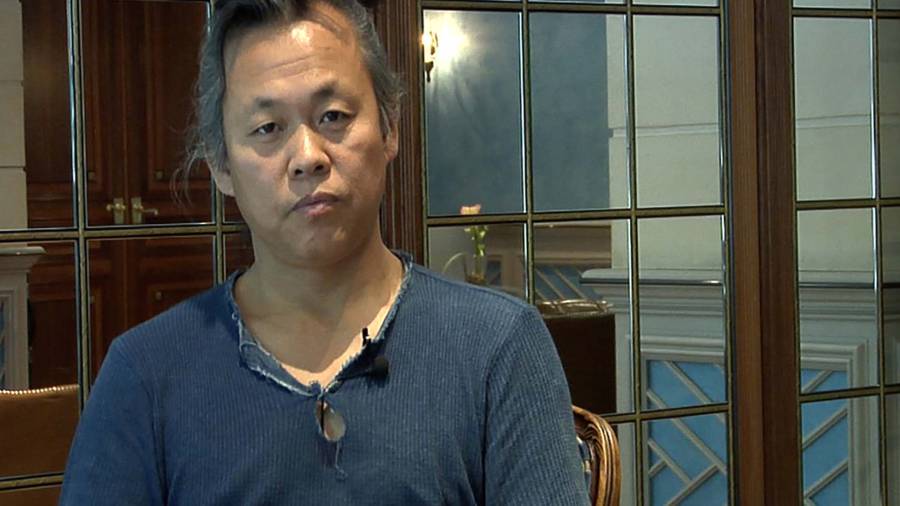

"Send Help" Kritik

06 Februar 2026Vom tristen Büroalltag mitten auf eine traumhafte Insel. Dumm nur, wenn man unfreiwillig dort mit seinem Boss gestrandet ist.

Mogelpackung Infomercials

04 Februar 2026Sie kommen daher im Deckmäntelchen des Dokumentarischen, sind aber schlichte Werbefilme für ihre Protagonisten

Früchte im Filmtitel

03 Februar 2026Früchte sind nicht nur ein beliebter Lieferant für Vitamine, sondern auch für Filmtitel. Wir haben zugebissen...