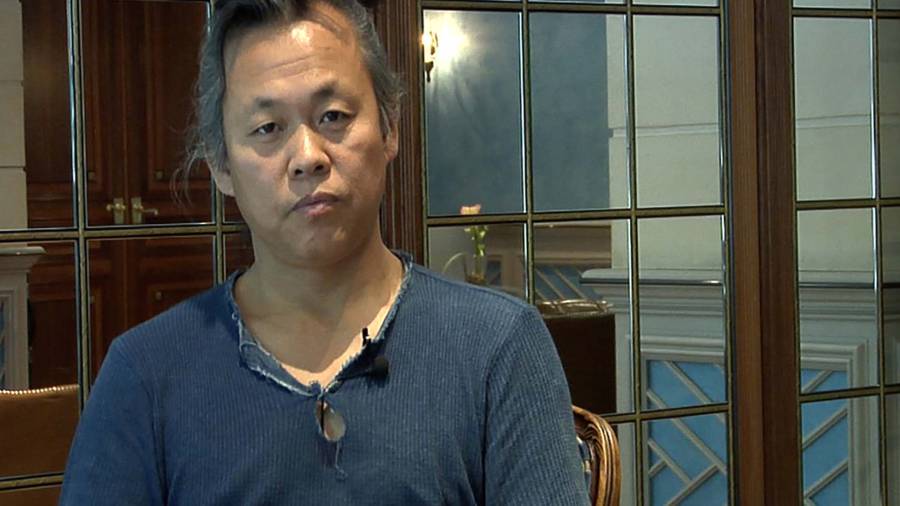

Berlinale: Seemab Gul

20 Februar 2026Im Interview spricht die Regisseurin, Autorin und Produzentin über "Ghost School", der auf der Berlinale in der Sektion Generation Kplus gezeigt wurde.

Hollywood in der Krise

20 Februar 2026Hollywood sieht sich derzeit mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert - und steckt in einer seiner größten Krisen.

Berlinale: Ghost School Filmkritik

18 Februar 2026Seemab Gul hat mit ihrem Film über die zehnjährige Rabia, die nicht hinnehmen will, dass ihre Schule geschlossen wurde, ein starkes Spielfilmdebüt...

Die Geschichte der Goldenen Himbeere

16 Februar 2026Sie ist die Trophäe, die keiner haben will, der Anti-Oscar, der für die schlechtesten Filme vergeben wird: Die Goldene Himbeere.