KI Müdigkeit beim Film

24 Februar 2026Das ging schnell, wie kam es dazu, dass das Publikum KI generierte Filme nicht mehr so interessant findet?

Berlinale: A Family Filmkritik

22 Februar 2026Was macht es mit Kindern, wenn ihre Eltern sich trennen? "A Family" erzählt davon sehr eindrücklich...

Berlinale Gewinner 2026

21 Februar 2026Nach zehn intensiven Festivaltagen wurden die diesjährigen Bären und weitere Auszeichnungen vergeben. Wer waren die Gewinner?

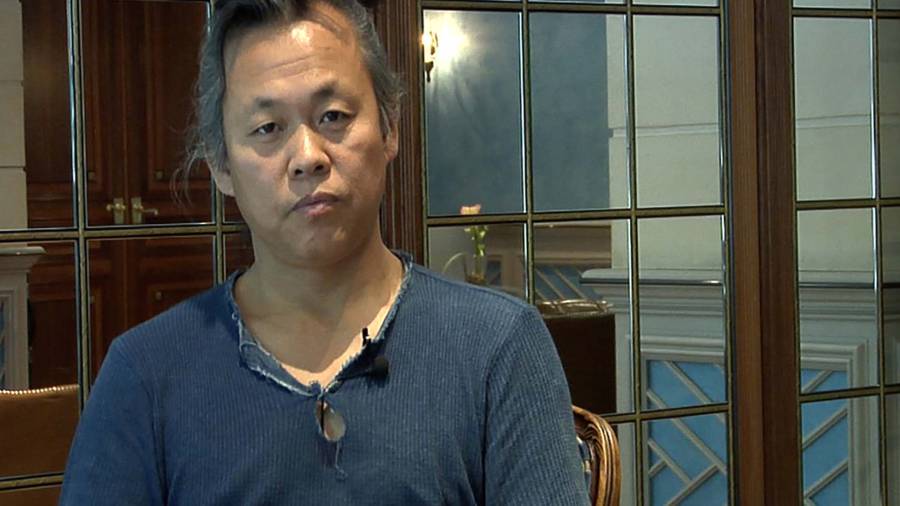

Berlinale: Seemab Gul

20 Februar 2026Im Interview spricht die Regisseurin, Autorin und Produzentin über "Ghost School", der auf der Berlinale in der Sektion Generation Kplus gezeigt wurde.